Así al menos se la conoce en Lastras, por más que en los mapas se la distinga con su verdadero nombre —o, por su nombre oficial—: laguna Tenca. El nombre parece bien elegido si consideramos la abundancia de peces así llamados que hubo en sus aguas en épocas pasadas.

Todavía recuerdo cómo me contaba mi abuela las artesas que llenaban su padre y un amigo (el tío Cirilo, de quien no puedo recordar a qué familia del pueblo pertenecía). Las tencas las capturaban con garlitos, un arte de pesca muy adecuado para las capturas en aguas estancadas (alguno queda todavía por el sobrado) que mi bisabuelo elaboraba, pues se trataba, al parecer, de un hombre muy mañoso.

Eran otros tiempos, una época en la que el agua corría por cualquier sitio donde la disposición el terreno la encauzara. Después, aproximadamente hacia la década de los setenta, por referirme a una fecha de la que guardo memoria, vinieron unos años de fuerte y «contumaz» sequía; fue entonces cuando los arroyos y regatos que habíamos visto correr las personas de mi generación, que aún no cumplíamos los veinte, se secaron. El mismo arroyo Madre, su nombre popular, que en los mapas figura como Arroyo de Navacedón, podía llevar agua hasta en el mes de julio, si la primavera había sido generosa en lluvias, tanto que incluso las mujeres lavaban en él la ropa de los niños, según me contaba mi abuela. De algunos quedaron vestigios, como matas de juncos o espadañas: el arroyo de la Cigüeña nos puede servir de ejemplo (también en él lavaban la ropa las mujeres del barrio de abajo); de otros ni siquiera eso, de ahí que nos cause no poca extrañeza escuchar por boca de las personas mayores que por tal sitio del término, en el presente asolado por una aridez propia de los desiertos, corrieran las aguas casi hasta el mes de agosto, allá por el año… Aguas, las de los arroyos, donde proliferaban las ratas, que servían de merienda a los mozos al llegar el domingo, como les hemos escuchado comentar más de una vez.

Se podría decir que el agua caía por aquellos años en exceso, pues llegaba a encharcar las tierras de labor, impidiendo durante semanas su labranza. Desde el pueblo, orientado en la dirección este-oeste, si nos situamos en los alrededores del cuartel de la guardia civil, podían verse las charcas que se formaban por debajo del cementerio. Era tanta el agua caída que hasta llegábamos a temer que se llevara a nuestros muertos en el aluvión, como en la novela célebre novela de William Faulkner “Mientras agonizo”. Otra enorme charca se formaba en el camino de Fuentepelayo, poco antes de las Paredes que delimitan la finca de La Serreta con las tierras de Lastras. Recuerdo lo mal que lo pasaba si me veía obligado a atravesarlo a lomos de la cabalgadura, que no era ningún brioso corcel, sino una pequeña burra africana, de pelaje gris parduzco: los burros son reacios a meterse en el agua, y, parientes de las mulas como son, pueden llegar a ponerse tan tercos como éstas, negándose a cruzar por enmedio de la charca aunque rompamos la vara en su lomo.

Pero no sólo allí; las lagunas que se formaban por acumulación de las lluvias en los lugares en que el agua encontraba una capa arcillosa en su proceso natural de filtración, forzaba a dar más de un rodeo en casi todos los caminos. Únicamente aquellos que discurren a través de los pinares, donde una profunda capa de arena absorbe como un secante cuantos hectolitros envíen las nubes, quedaban a salvo de las lluvias.

Los mayores aseguran que ya no llueve como antes. Nada es como antes, porque para cualquier anciano, el tiempo pasado ha de ser a la fuerza mejor, parafraseando al poeta Jorge Manrique, y a poco que les sonsaquemos siempre nos dirán que no había fiestas como las de entonces, ni vino igual de sabroso, ni siquiera mujeres tan guapas… Por supuesto, tampoco lloverá nunca como entonces. De poco valdrá que estudios científicos bien realizados desmientan los índices pluviométricos acrecentados por la nostalgia: «Jamás lloverá como entonces»; no habrá los nublados que recuerdan de cuando eran jóvenes, ni las nieves del invierno o los calores de verano.

Tal vez algunas de estas aseveraciones sean ciertas, y no es mi propósito tildar de mentirosos a nuestros mayores, es más, por lo que a mí respecta, me gusta pensar que sucedió como ellos dicen. Pero aún recuerdo las palabras del conferenciante que nos habló hace unos años, dentro de los actos enmarcados en la Semana Cultural. Su titulación, así como el cargo de Consejero de Medio ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, le cualificaban a mi entender a la hora de expresar sus opiniones al respecto. Con el detalle de los registros pluviométricos en la mano, este científico —cuyo nombre no ha retenido mi memoria— afirmaba de manera categórica que las precipitaciones caídas durante los últimos años no habían sido menores que aquellas casi legendarias de las que hablan los más ancianos. Contra semejante afirmación se alzaron las voces de algunos de los presentes, que no podían dar crédito a lo que escuchaban sus oídos: «¿Cómo es posible lo que usted dice, cuando todo el que quiera puede ver con sus propios ojos que los campos están hoy en día mucho más secos que lo estaban hace 20 ó 30 años, que el río lleva menos agua, y que los arroyos y los caces se han cegado…?»

Pero el conferenciante ya venía preparado para responder a tales objeciones. Con loable habilidad interpeló a los incrédulos para que observaran por sí mismos cómo el agua que se consume hoy día es muy superior en volumen al consumido en los tiempos legendarios de la abundancia. Se refirió detalladamente al extraordinario gasto que del preciado elemento se hace en la sociedad moderna. No variará en exceso el consumo que del fluido hacemos los humanos para saciar la sed, pero en el sólo acto de abrir el grifo ya consumimos una buena cantidad. Por lo demás, el común de las personas mayores estará de acuerdo en la exigua cantidad que se invertía en aquellos tiempos en higiene: pocos o ninguno se lavaba entonces de cuerpo entero en su propia casa, y menos todos los días. De jóvenes era costumbre darse algún baño en las pozas del río, al llegar el buen tiempo, sobre todo en vísperas de Fiestas de los pueblos linderos, o de nuestra Función, y el agua del río no variaba por ello su caudal. Les requirió también para que recordaran cuántos pozos existían en el término durante la época de la abundancia. Se podían contar con los dedos de una mano, pues su número no pasaba de dos o tres; y tampoco las fuentes eran más; a saber: la fuente que llamábamos de la «manivela», la de los «botones» (ésta de agua poco apreciada), y luego, años después, las dos fuentes levantadas en piedra berroqueña, que instaló el ayuntamiento: la una en la plaza y la otra en el barrio de abajo. Además, podía cogerse también agua de la instalada en el pozo subterráneo del que se abastecía el pueblo una vez se introdujo el agua corriente en las casas. Las dos primeras, la de la «manivela» y la de los «botones», desaparecieron al poco de meterse el agua corriente en las casas. En cuanto a las otras, se alimentaban del pozo principal que surtía a todo el pueblo.

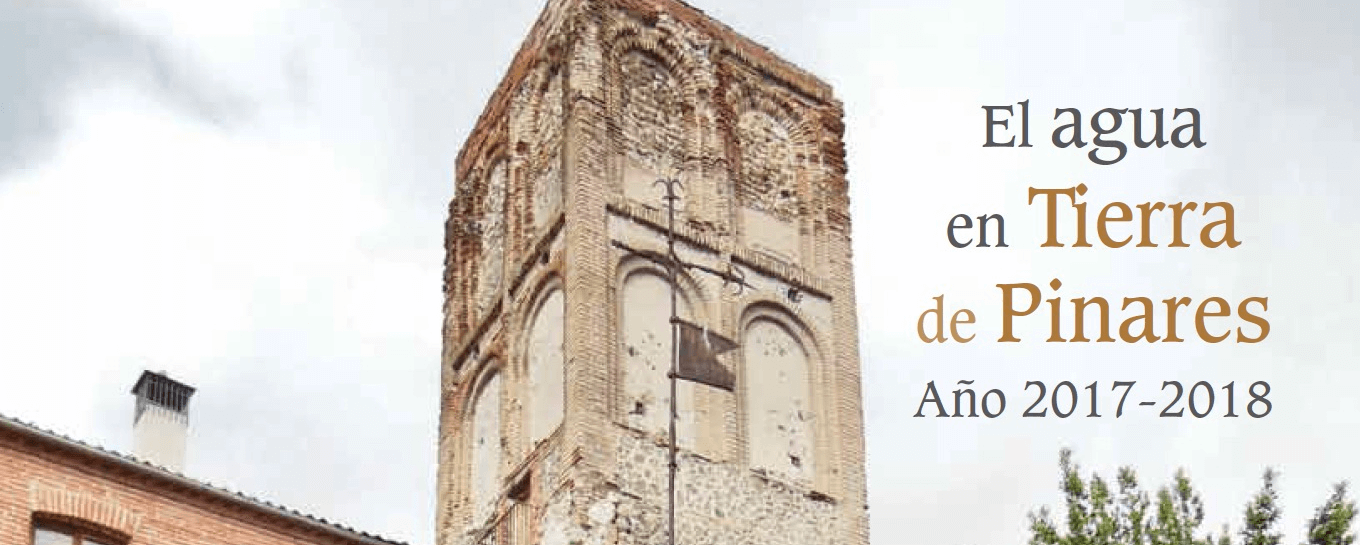

¿Quién está en condiciones de decir la cifra exacta —o aproximada— de los pozos abiertos en la actualidad? Su número es muy alto, basta con darse una vuelta por Navacedón, la Merina, o el antiguo término de San Esteban, para ver a los aspersores o los modernos y potentes hidrantes arrojar el agua durante horas sobre los cultivos de remolachas, patatas, puerros o zanahorias. Es fácil comprender que el agua extraída por los motores no va a poder continuar su curso hasta un arroyo, un río o una laguna, y si los arroyos no corren su agua no nutre las lagunas. Es lo que ha sucedido con nuestra laguna Tenca, la mayor de cuantas existían por estos contornos.

Uno de los factores que han contribuido a la sequía de ésta y de otras lagunas, ha quedado expuesto con detalle. Pero, a la par que el argumento anterior, sabiamente explicado por el experto conferenciante, sostengo una hipótesis que se me antoja plausible. En los años en que las labores agrícolas se realizaban con el arado romano, la profundidad de la labor apenas superaba una cuarta; en consecuencia, el agua que el terreno cultivado de un modo tan primitivo podía retener era insignificante.

Algo muy distinto sucede, a mi entender, desde que empezó a maquinizarse el campo. El empleo de tractores, a los que se ensanchan rejas y discos que labran la tierra como poco al doble de profundidad, permite una retención de agua notablemente superior. Aquí conviene recordar de nuevo, a modo de ilustración, la gran porosidad de los pinares arenosos que nos rodean, en los que es difícil ver un charco, solo factible en esas zonas donde una capa arcillosa impide que el agua de las lluvias se filtre en las arenas y origine las lagunas.

Emiliano de Lucas

Evolución de las lagunas

Imágenes